Holy motors (2012) de Leos

Carax ha sido, sin lugar a dudas, la gran película del año 2012 así como El árbol de la vida (The tree of life, Terrence Malick; 2011)

se erigió en el principal acontecimiento del pasado año 2011. En ambos casos

sería legítimo discutir si estas han sido las mejores obras cinematográficas –este

año compite con Davies, Haneke o Audiard, entre otros–, incluso discutir si son

buenas películas en un sentido convencional de la bondad o maldad de un film,

pero en ningún caso se puede discutir su extrema originalidad, su radicalismo

estético, su multiplicidad de lecturas –en muchos casos opuestas y a la vez

aceptables– o la voluntad de autodestrucción artística que guía a ambos

cineastas. El hábitat de sus imágenes es, y será, la polémica. La indiferencia las

repele, las vomita. Son casos excepcionales que, bajo la luz de la inmediatez,

brillan ya como joyas destinadas a perdurar en el tiempo.

En

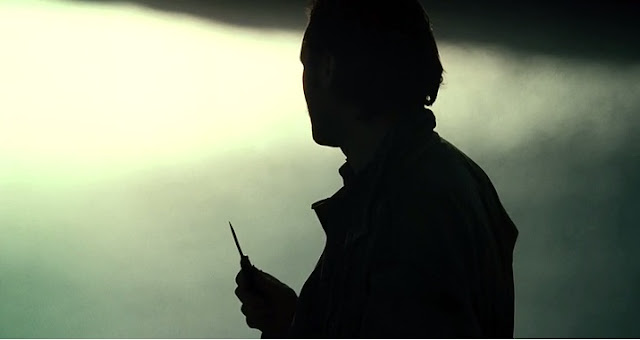

la película de Leos Carax –de retorcida apariencia de lagarto– se produce una

circunstancia muy especial de la que depende la confusión a priori que ha provocado entre numerosas audiencias. Su

enigmático prólogo comienza con una sala de cine abarrotada por un público que

duerme con sueño profundo; frente a ellos una película en blanco y

negro con sonido de trenes, barcos y sirenas marítimas. Entonces cambiamos de

espacio al dormitorio de un hombre que se despierta turbado. Tras un

telón con forma de arboleda el hombre logrará abrir un pasadizo que

le conduce hasta aquel mismo cine, como un espectador sorprendido de los

propios espectadores. Justo en este instante, si ese hombre no es identificado

por el público, Holy motors iniciaría

su andadura de ficciones y disfraces de manera brusca, a contramano de su

receptor. Comenzaría la jornada maratoniana de Denis Lavant en la que destacarían, de todas formas –como tabla de salvación–, las diversas reflexiones sobre

la muerte del cine, las transformaciones de la cultura audiovisual o el repaso,

entre nostálgico y fascinante, por todos los géneros cinematográficos.

Por

el contrario, puede ocurrir que dicho actor sea reconocido por el público de la película y entonces resulte ser el

propio Leos Carax, su director, que se despierta en mitad de la noche como en

una pesadilla de espectadores somnolientos y pantallas solitarias. Puesto que

es él, con la llave de su propio dedo, quien abre aquel pasadizo tras la

arboleda, el film se convertiría en un suceso privado, un sueño o

un recuerdo del propio cineasta. Si, en adición a esto, dicho público está al corriente de

su filmografía y de las circunstancias que lo han tenido alejado del cine desde

1998, la impenetrabilidad de Holy motors

comenzaría a traslucir sus motivaciones secretas y surgiría la

autobiografía fílmica del cineasta mediante un cúmulo de películas posibles que

nunca podrán realizarse, reducidas todas a episodios imperfectos,

incomprensibles, por las calles de París.

Desde

esa perspectiva integral –fusionados el individuo y su contexto histórico–, la

primera parte de Holy motors supondría

una repetición de los estereotipos asociados a su cine. La mendiga jorobada que

nos recuerda a Los amantes del Pont-Neuf

(Les amants du Pont-Neuf, 1991), la

recreación virtual de aquel plano de Lavant corriendo por París en Mala sangre (Mauvais sang, 1986), incluso la escena de sexo virtual donde el

realismo del séptimo arte es sepultado por la informática; el señor Merde de su

cortometraje Tokyo! (2008) trasladado

a las cloacas parisinas seguido de la escena clave del padre que castiga

a su hija con ser ella, vivir consigo

misma, perdida para siempre la magia, la imaginación, la originalidad

asociadas con el ejercicio artístico.

A

partir de entonces, y tras un poderoso entreacto musical, la película se

convierte en una sucesión de suicidios y asesinatos autoconscientes desde la

red del género. Si el actor fallece en cama, disfrazado como un anciano -mismo pijama que el cineasta vestía en su prólogo-, tanto

él como su nieta resultan ser intérpretes que deben irse rápido para llegar a

otra función. Si se trata de un asesinato, Lavant encarna hasta en dos

ocasiones al criminal y a la víctima, en la segunda de ellas intercambiados en

sus papeles de villano y mártir. La segunda parte de Holy motors arranca ya de noche, cuando solo nos queda presenciar

la agonía del que fuera cineasta imprescindible durante la década de los años ochenta. En

el episodio más extenso de todo el film, Lavant vivirá el reencuentro con una

antigua amante –también actriz para que la representación de nuevo sea doble– que

canta como en un film de Jacques Demy tras aceptar su final trágico bajo

la sombra del Pont-Neuf al fondo de la imagen.

Las

lecturas posibles de Holy motors podrían continuarse así hasta el infinito. Podrían existir tantas como espectadores tenga una sala, pues aparte

de esta sencilla hoja de ruta, el film reúne un cúmulo de referencias

cinematográficas que van desde el ya citado Demy hasta el cine -y la actriz- de Georges Franju. El cineasta del amor –tema al que había dedicado sus cuatro

films previos– y de la cinefilia –capaz de citar aún a la energía primitiva del

mudo– nos está diciendo a su manera que el amor ha huido de su existencia y

ahora es el cine el que absorbe por completo su pensamiento. Pero un cine

agonizante, analógico, desligado de su público a raíz de las nuevas pantallas digitales. Aquellos que hubieran esperado el regreso de Carax con una nueva fuente de inspiración

se han encontrado con su reverso: un artista mortecino con la vista fija en el pasado. Y es que a pesar del

vigor estético que traslucen sus imágenes, Holy

motors está surcado por una brecha de pesimismo noctámbulo; sus devaneos parisienses en limusina simularían la pesadilla de un

cineasta al que se le ha permitido filmar el resplandor de su obra. Mientras él está ocupado en preparar su funeral, resurge entre sus planos la imaginación

prodigiosa de un maestro del cine que solo necesitaría encontrar de nuevo a su

público para encontrarse de nuevo a sí mismo.

Holy motors. Director y guionista: Leos Carax. Intérpretes: Denis Lavant, Edith

Scob, Kylie Minogue, Michel Piccoli, Eva Mendes, Jean-François Balmer, Big

John, François Rimbau. 115 minutos. Francia, 2012.